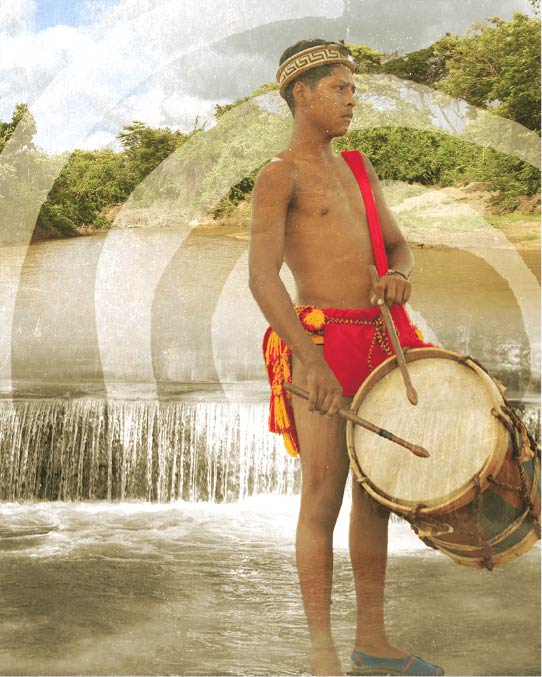

En este proyecto se exploran las relaciones complejas y los procesos sincréticos que han definido la interacción entre las comunidades palenqueras e indígenas Zenú a lo largo del tiempo. Desde los primeros encuentros en la historia colonial hasta el presente, estas dos culturas han compartido no solo territorio, sino también tradiciones, creencias y formas de vida.

Para el creador es importante reconocer que la historia colonial y los vestigios de la esclavización han dejado huellas duraderas en la forma en que estas comunidades interactúan y se perciben mutuamente. Sin embargo, también es esencial destacar las formas en que estas comunidades han encontrado puntos de conexión y han construido relaciones a pesar de las divisiones impuestas.

Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones interétnicas y la importancia de reconocer y celebrar la diversidad cultural en todas sus formas, especialmente en contextos donde las divisiones históricas y sociales han sido profundas.

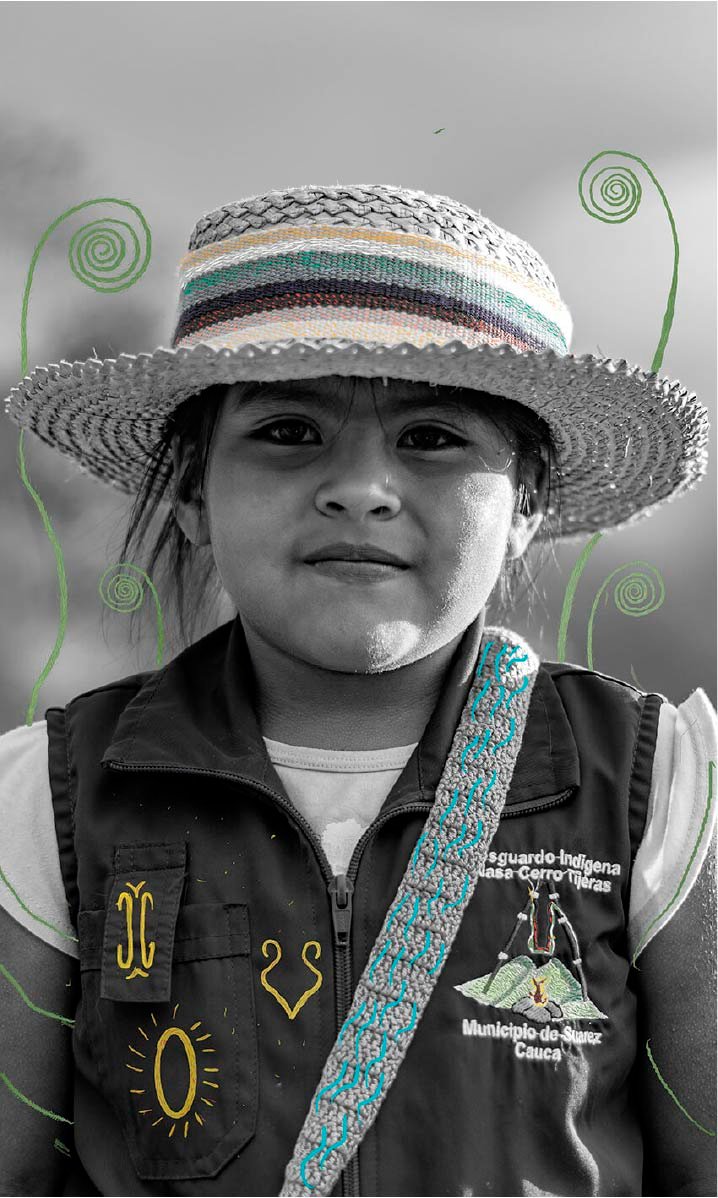

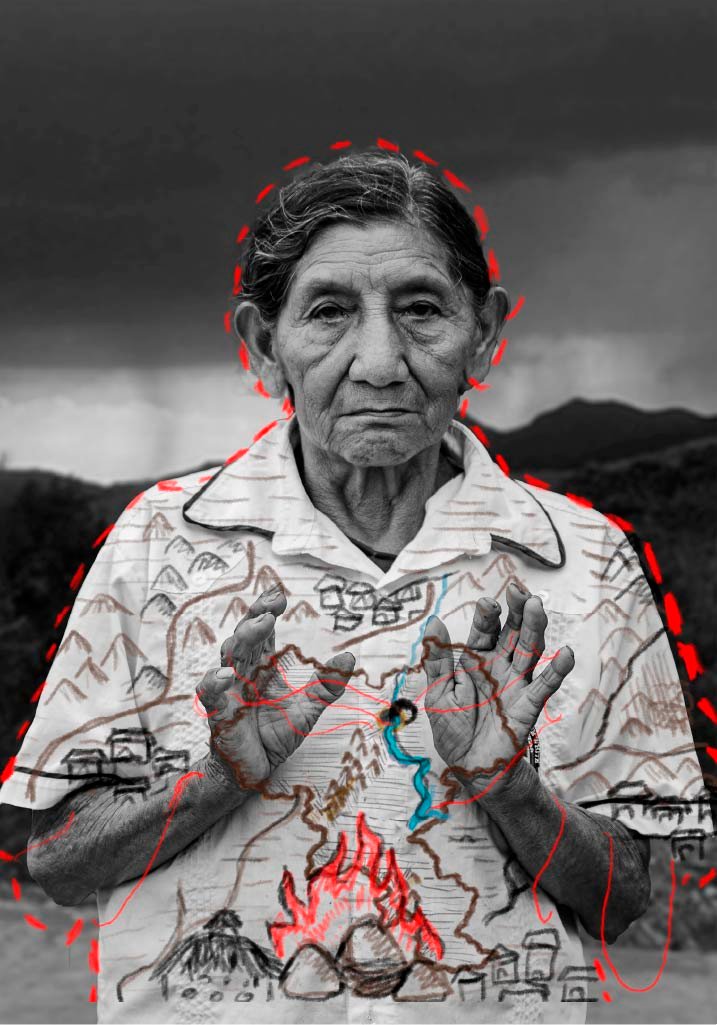

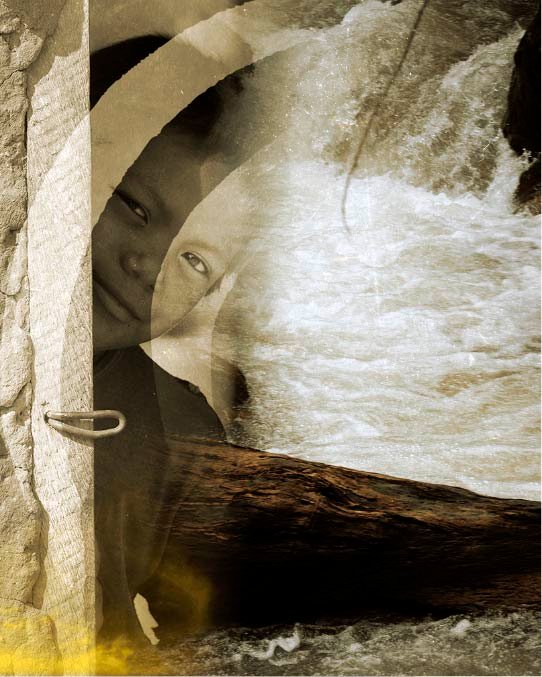

Este es un proyecto de imagen fija y sonido en el que se narran tres historias de resistencia y re-existencia en la voz de tres mujeres, quienes desde el territorio ancestral de Cerro Tijeras, y a partir de la pedagogía y la economía circular, enfrentan los impactos socio-ambientales y culturales ocasionados debido a la construcción de la hidroeléctrica La Salvajina en Suárez, Cauca.

El proyecto se enfoca en tres mujeres lideresas indígenas Nasa, explorando sus vidas y sus esfuerzos por enfrentar las complejidades del territorio desde la década del 70. Estas historias se dividen en tres momentos: pasado, presente y futuro. Así, se reflexiona sobre la resistencia de la comunidad ante la construcción de la hidroeléctrica La Salvajina, sus luchas diarias y sus aspiraciones para transformar el futuro, especialmente en la educación de los niños en la Institución Educativa Agroambiental Aguaclara. La metodología tuvo un componente de ‘conversa’, donde se reflexionó sobre los dolores que ha causado el proyecto de la hidroeléctrica en los cuerpos y en los espacios geográficos.

Javier Felipe Cepeda es profesional en mercadeo y publicidad, con una fuerte conexión con la tradición ganadera familiar y pasión por la fotografía y la conservación del medio ambiente. Tiene 30 años y nació en Sogamoso, Boyacá, aunque se considera llanero por adopción. Ha participado en proyectos audiovisuales relacionados con el sector cultural y el medio ambiente.

Como parte del relevo generacional en su tradición familiar, Javier es guardián de la fauna silvestre con un enfoque regenerativo y un compromiso con la conservación y restauración de ecosistemas. Su proyecto actual busca compartir las experiencias y vivencias que ha presenciado como integrante de una familia ganadera con una visión de la vida en armonía con el ambiente y el entorno que los rodea. Valora la conexión entre la tradición y la conservación, y defiende un modelo sostenible de coexistencia con

la naturaleza.

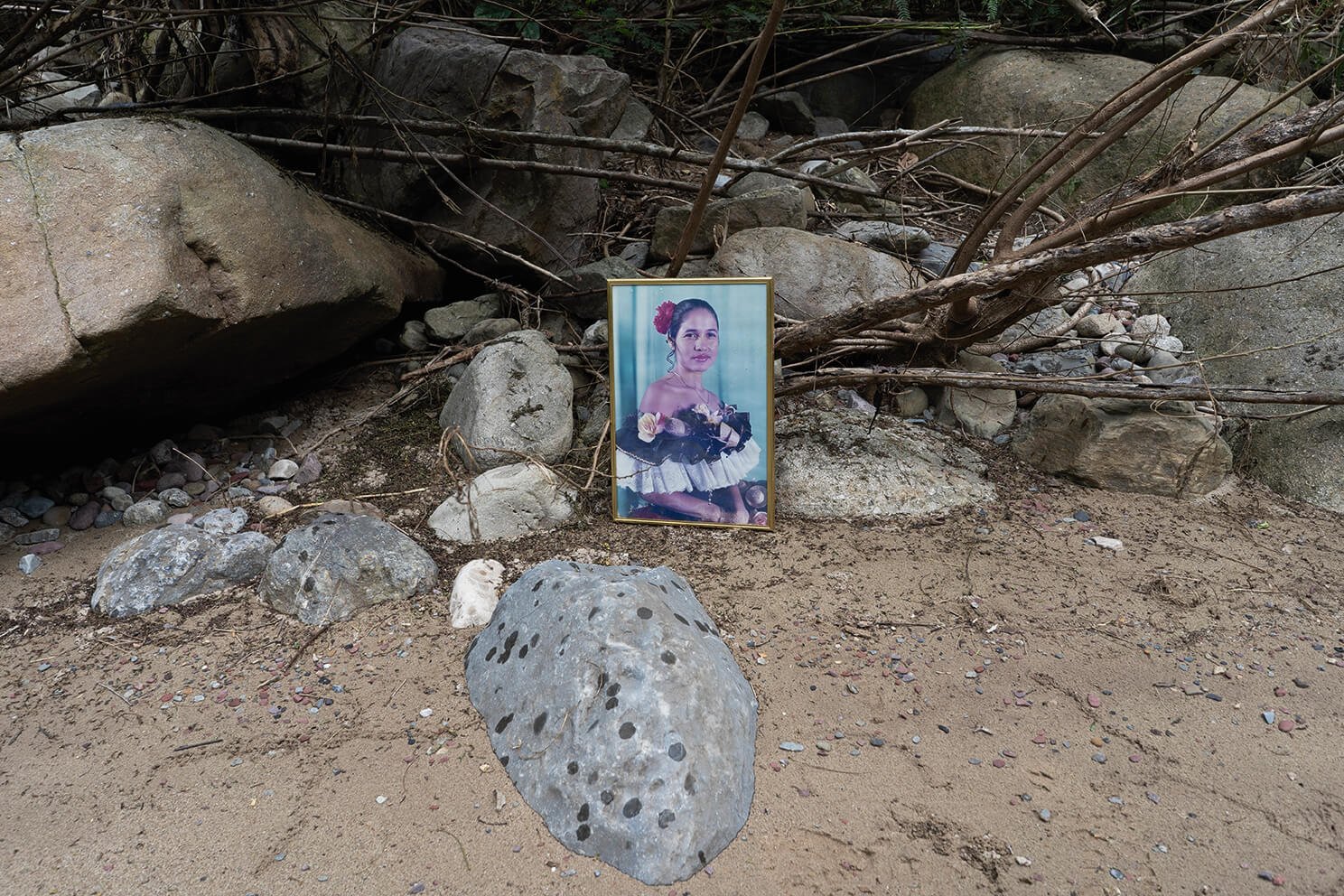

Este es un pueblo que tiene parte de su memoria sepultada bajo toneladas de agua; donde antes había caminos, cultivos y animales de pastoreo, se asienta ahora una represa nombrada en memoria de aquel río ahogado. Hombres y mujeres campesinas y pescadoras empezaron a moverse por el territorio, migraron y se acomodaron donde pudieron.

‘En este pueblo ya no canta la lechuza’ indaga en la memoria de las comunidades asentadas aguas arriba y aguas abajo de la represa hidrosogamoso en Santander. Allí, el dolor de la ruptura familiar y social, así como de la transformación ambiental y económica, contrasta con la dignidad de las personas, especialmente de las mujeres que buscan la forma de continuar con su vida en el territorio a través de la resistencia.

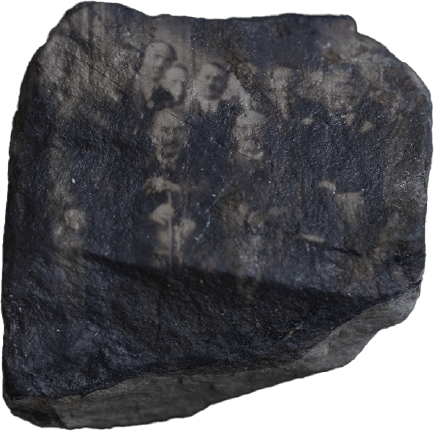

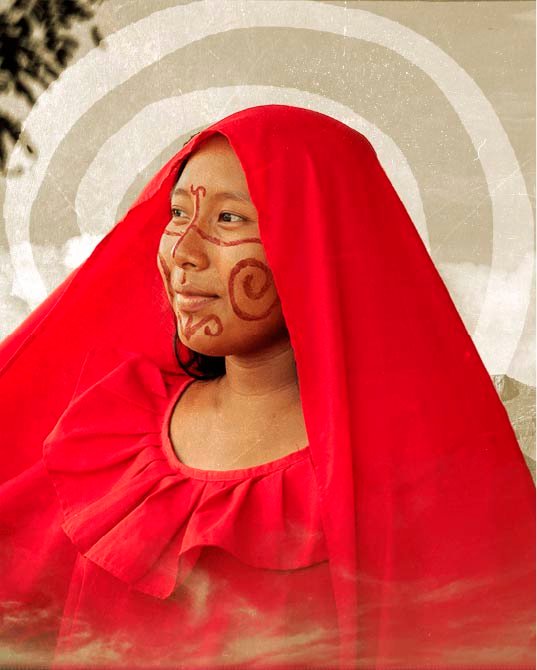

Este proyecto narra el desplazamiento forzado de comunidades wayuu hace más de 32 años debido a la explotación de carbón a cielo abierto en Caracolí y El Espinal, ahora parte del predio del Cerrejón. Esta obra se compone de 2 partes: un documental y una exposición. El documental indaga en los conocedores y quienes hoy habitan en el resguardo indígena wayuu ‘Cuatro de noviembre’. Allí cuentan cómo fue el desplazamiento forzado al que fueron sometidos. En el proyecto se documenta cómo la explotación minera ha transformado el territorio y la cultura wayuu, resaltando la importancia de preservar la memoria colectiva para comprender y defender a la madre tierra. También se explora cómo resisten y sueñan con un futuro donde puedan preservar su identidad y territorio.

El segundo componente es una exposición que cuenta cómo para la comunidad esta historia es importante porque ellos y ellas hacen parte de un proceso de creación colectiva al momento de plasmar sus deseos, miedos y pensamientos sobre el lugar que habitan hoy. Además, recoge un primer antecedente de lo que hoy son, ya que el desplazamiento y las transformaciones negativas que ha sufrido al territorio sólo serán sanados cuando se asuma colectivamente la importancia del rol como veedores y garantes de la protección de la madre tierra.

Jennifer Ortigoza (1994) es comunicadora social y periodista graduada de la Universidad Surcolombiana. Nació en Neiva, Huila, y actualmente vive en el departamento del Cauca, inmersa en la riqueza cultural y agrícola de la región. Graduada en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana, ha dedicado su vida académica y profesional al trabajo con comunidades, enfocándose en la comunicación alternativa con enfoque de género. Ha colaborado con organizaciones defensoras de los derechos humanos y medios independientes en departamentos como Huila, Chocó y Cauca.

Su proyecto audiovisual más reciente se centra en la historia de la comunidad del Territorio Campesino San Gabriel en el Cauca, destacando su lucha por la sostenibilidad agrícola y la soberanía alimentaria. Su objetivo es compartir esta experiencia como ejemplo

de transformación y promoverla a través de cortos documentales.

Este proyecto visibiliza a comunidades que luchan por sus raíces, como la del territorio campesino San Gabriel en Cajibío, Cauca. En el pasado esta tierra estaba dedicada al cultivo de eucalipto y pinos, agotando el suelo y reduciendo su fertilidad. Después de siete años de trabajo comunitario, el territorio se ha transformado en una finca agroalimentaria que respeta y protege la tierra. El corto documental ‘Semillas en libertad’ documenta esta experiencia para las nuevas generaciones, mostrando que es posible construir un futuro sostenible.

La lucha por la tierra en Colombia ha dejado un doloroso legado, con líderes campesinos asesinados y comunidades fragmentadas. Este proyecto también busca honrar a aquellos que perdieron la vida defendiendo el campo y la soberanía alimentaria, mostrando el rostro de 18 líderes campesinos asesinados en el Cauca entre 2020 y 2023 en la exposición ‘Sombras del monocultivo: la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria’. La obra se complementa con recortes de prensa y documentos académicos para ofrecer diversas perspectivas sobre los conflictos entre las comunidades, las empresas y el Estado.

Sergio Francisco Brito es un joven guajiro de 27 años de edad, egresado de la Universidad de La Guajira como contador público de profesión, pero contador de historias por vocación. Nacido y criado en Riohacha, es el resultado de una mezcla de lo afro y lo indígena. Su pasión por el cine comunitario lo ha llevado a ser realizador audiovisual durante 10 años, además de ser el creador del colectivo Aleker y gestor de proyectos culturales y sociales.

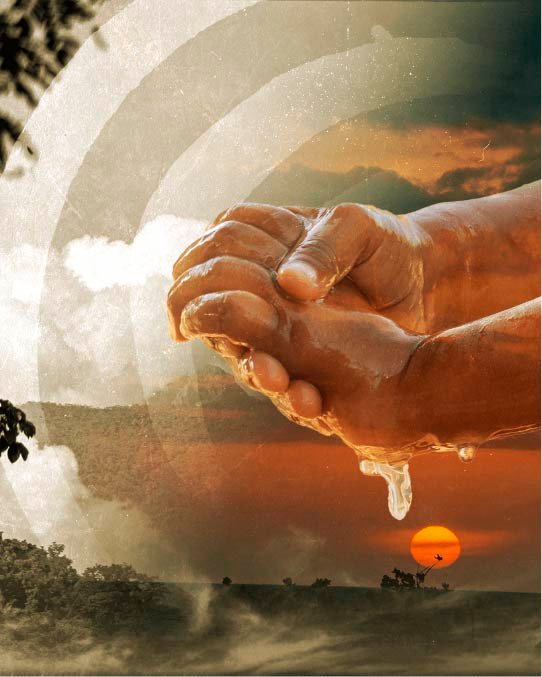

Su propósito actual es generar diálogos participativos con las juventudes sobre la represa del río Ranchería en La Guajira. A través de su trabajo cinematográfico y activismo social busca abordar la vulneración de los derechos al acceso de agua potable en la zona. Con su trabajo busca generar conciencia sobre temas sociales y ambientales relevantes para su comunidad, como la crisis del agua.

En este proyecto las voces de las comunidades indígenas y campesinas se alzan para denunciar cómo la construcción y operación de la represa del río Ranchería han socavado sus derechos básicos. La imposición de este proyecto ha desplazado a familias enteras de sus tierras ancestrales, ignorando sus derechos de consulta previa y afectando su modo de vida tradicional. Acceso limitado al agua potable, paradoja irrefutable, la represa que debería proveer agua para el desarrollo ha generado escasez y exclusión. Las comunidades cercanas carecen de acceso a agua potable segura y sufren las consecuencias de enfermedades relacionadas con la falta de higiene y saneamiento adecuados. Mientras tanto, el agua embalsada fluye hacia sectores privilegiados, exacerbando las desigualdades existentes.

La represa del río Ranchería no solo es una estructura física, sino un monumento a la injusticia y la desigualdad en La Guajira. A través de este proyecto, las voces de quienes sufren sus consecuencias hacen un llamado urgente a la reflexión y la acción. Es necesario que esta exposición no solo documente los errores del pasado, sino que inspire un compromiso renovado hacia un futuro donde el desarrollo sea inclusivo y respetuoso de los derechos humanos y ambientales.

Yerlin Leonardo Hinestroza (1993) es un hombre -afrodescendiente y marica- oriundo del municipio de Tadó, departamento del Chocó. Es normalista superior y comunicador y periodista. Su interés es narrar la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, y ser parte de la fuerza comunicativa de su territorio, desafiando las narrativas de pobreza e inequidad. A pesar de haberse alejado de su entorno en búsqueda de trabajo y educación, siempre ha mantenido a Tadó en su mente y corazón, lo que lo motiva a regresar y llevar a cabo proyectos significativos para

su comunidad.

Con su proyecto busca amplificar la voz de su gente para que cuenten su realidad. Como comunicador, su objetivo es narrar el Chocó, Tadó y las comunidades étnicas, resaltando su cultura, patrimonio, sueños, experiencias y esperanzas. Su trabajo busca desafiar las percepciones negativas y estereotipos, promoviendo una representación más justa de su comunidad.

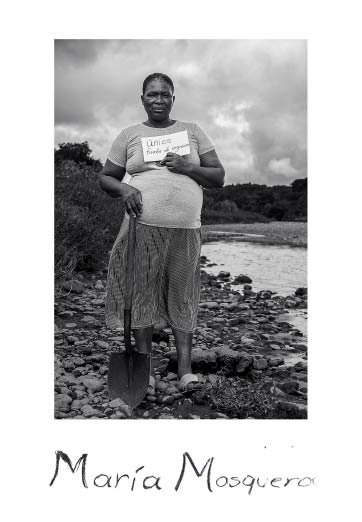

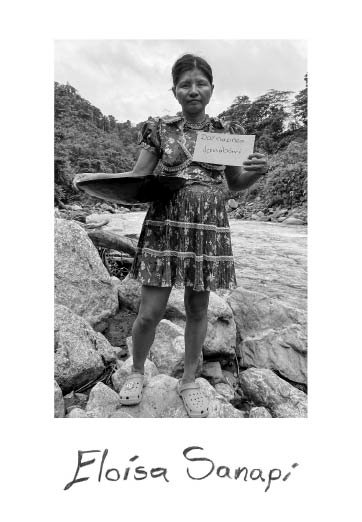

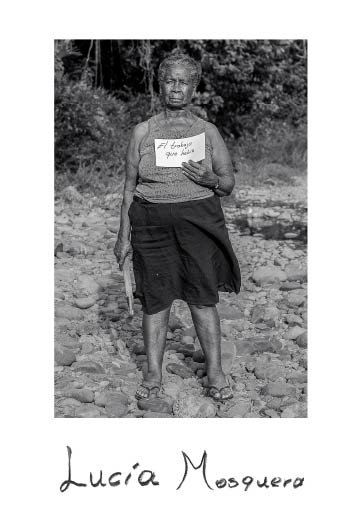

Este proyecto trata sobre la principal fuente de ingresos económicos del municipio de Tadó, Chocó: la minería. Mujeres étnicas tadoseñas comparten su experiencia en la búsqueda artesanal de oro y platino, una labor transmitida de generación en generación, y explican cómo la maquinaria pesada ha transformado esta actividad, los impactos ambientales y comunitarios de la minería, y el significado de esta labor tradicional frente a las desigualdades sociales en el territorio.

Recordando y reflexionando en comunidad, mujeres étnicas, mazamorreras y barequeras comparten –con la sonoridad que producen sus técnicas al catear, el ambiente natural del entorno y la singularidad de sus voces– la situación actual de la minería en Tadó y la determinación que las impulsa a seguir usando herramientas como la pala, el amocafre, la barra, la batea, la totuma, el cacho y las botas, frente a las enormes máquinas que arrasan sin considerar la sostenibilidad del territorio. Este proyecto representa la experiencia de buscadoras de oro y platino en busca de preservar la cultura y proteger el territorio en el proceso minero.

María Mosquera

00:00 hasta 01:26

04:46 hasta 06:45

13:54 hasta 14:13

14:30 hasta 16:12

22:28 hasta 23:20

26:07 hasta 26:34

26:58 hasta 27:45

27:54 hasta 30:17

María Nora Copete

06:53 hasta 10:13

16:12 hasta 17:23

23:45 hasta 26:07

Eloísa Sanapí

10:23 hasta 12:28

13:44 hasta 13:53

21:14 hasta 22:27

23:23 hasta 23:45

Lucía Mosquera

13:27 hasta 13:44

18:42 hasta 20:26

Los sonidos naturales al mazamorrear surgen en esta pieza sonora de 2 minutos, donde se escucha el amocafre rasgando la tierra mientras la echa en la batea. Luego se escucha el agua correr entre las piernas de la mazamorrera, al caminar, hasta taparle las rodillas. Después introduce la batea en el río para lavar la tierra con movimientos circulares que van y vienen hasta tener la jagua o mineral negro en ella; entonces se ve qué se cogió en el lavado, qué pepa dorada hay en la batea. Estos sonidos son una muestra real no visual de lo que ocurre al catear en el río.

El acto de sembrar es un acto de resistencia.

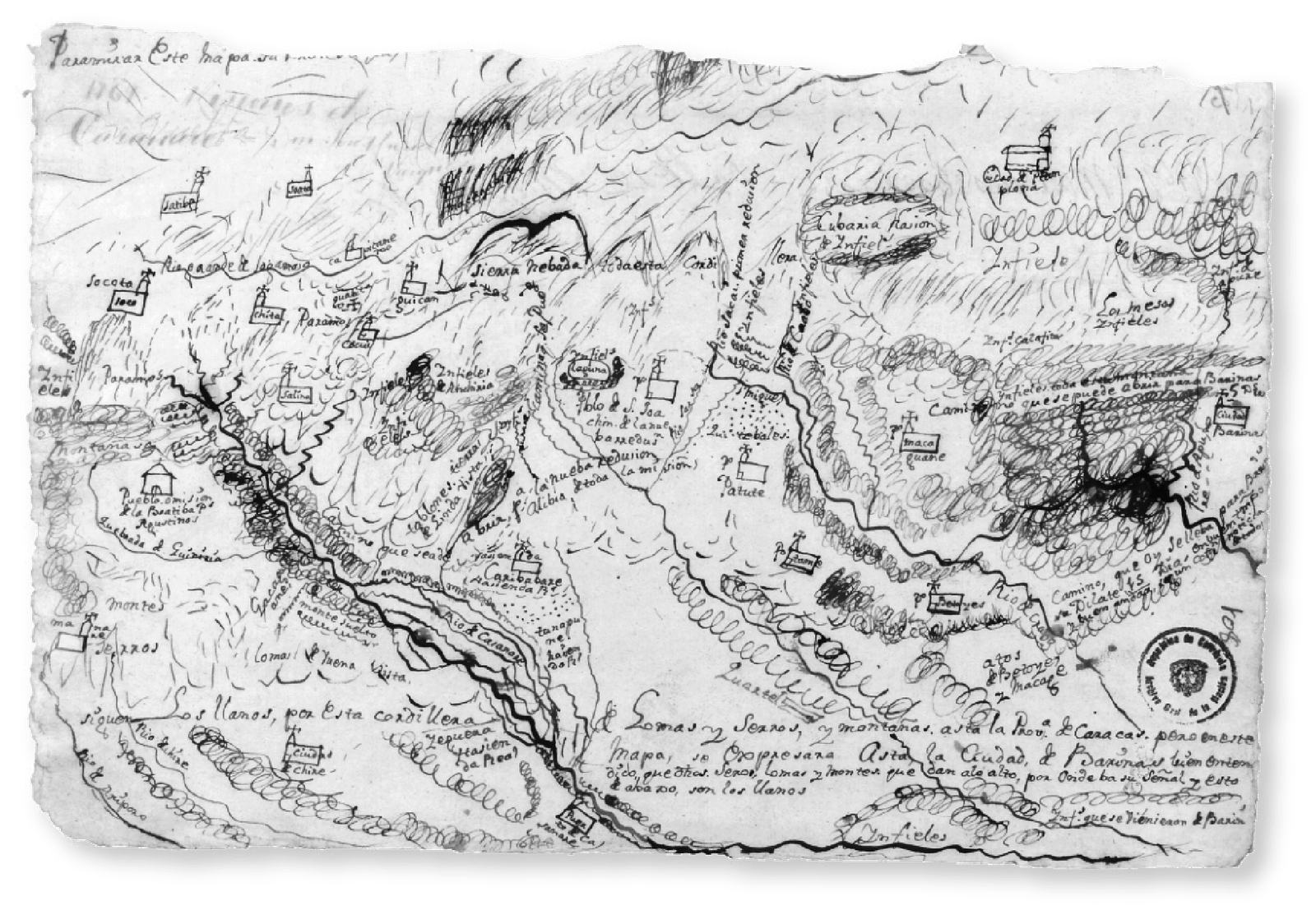

En el resguardo del Gran Cumbal habitan Los Pastos, una de nuestras comunidades originarias, en cuya cosmovisión la relación con la tierra es primordial. Incluso desde su mitología y saberes se busca preservar, cuidar y vivir en armonía con el territorio. Por esto, los últimos incendios que se han vivido entre el páramo y el bosque alto andino del gran Cumbal han atemorizado a la población.

Hablar de incendios hoy en día es hablar de una catástrofe, y más aún si estamos hablando de hectáreas de frailejones, plantas endémicas de los páramos y ecosistemas amenazados por la expansión de la agricultura, la ganadería, la minería y el cambio climático.

Este proyecto nos muestra las relaciones del pueblo con sus ecosistemas naturales, cuáles son las circunstancias actuales que los llevan a relacionarse con él de la manera en la que lo hacen, y nos permite acercarnos a prácticas como la shagra, la alimentación y la reforestación del territorio, actos políticos que hoy en día emergen como alternativas frente a la crisis climática.

El compromiso con la tierra y la preservación de los ecosistemas ancestrales impulsa a la comunidad a tomar acción. Este proyecto no solo documenta las circunstancias actuales que desafían su relación con el territorio, sino que también destaca su lucha activa a través de prácticas tradicionales.