El ímpetu de Yonilda – 1

“A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo”. (Artículo 23. 2. Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblo indígenas y tribales).

Yonilda Sierra creció sin su figura materna, Amelia. Eso no le agrió el corazón. Amelia se fue un día y su papá fue el que la cuidó allá en el poblado de Tukuko, uno de los principales bastiones de la comunidad yukpa venezolana fundado en 1945 en Machiques de Perijá. A los 13 años decidió viajar a Maracaibo, la capital del estado Zulia donde una familia de ‘watías’ (no indígenas) la recibió. Le ofrecieron la oportunidad de estudiar forjando un nuevo propósito de vida, ayudar a los más necesitados eligiendo cursar enfermería. Abriéndole las puertas para trabajar en la Misión Barrio Adentro, un programa sanitario para poblaciones de difícil acceso impulsado por el expresidente Hugo Chávez en 2003.

El ímpetu de Yonilda – 2

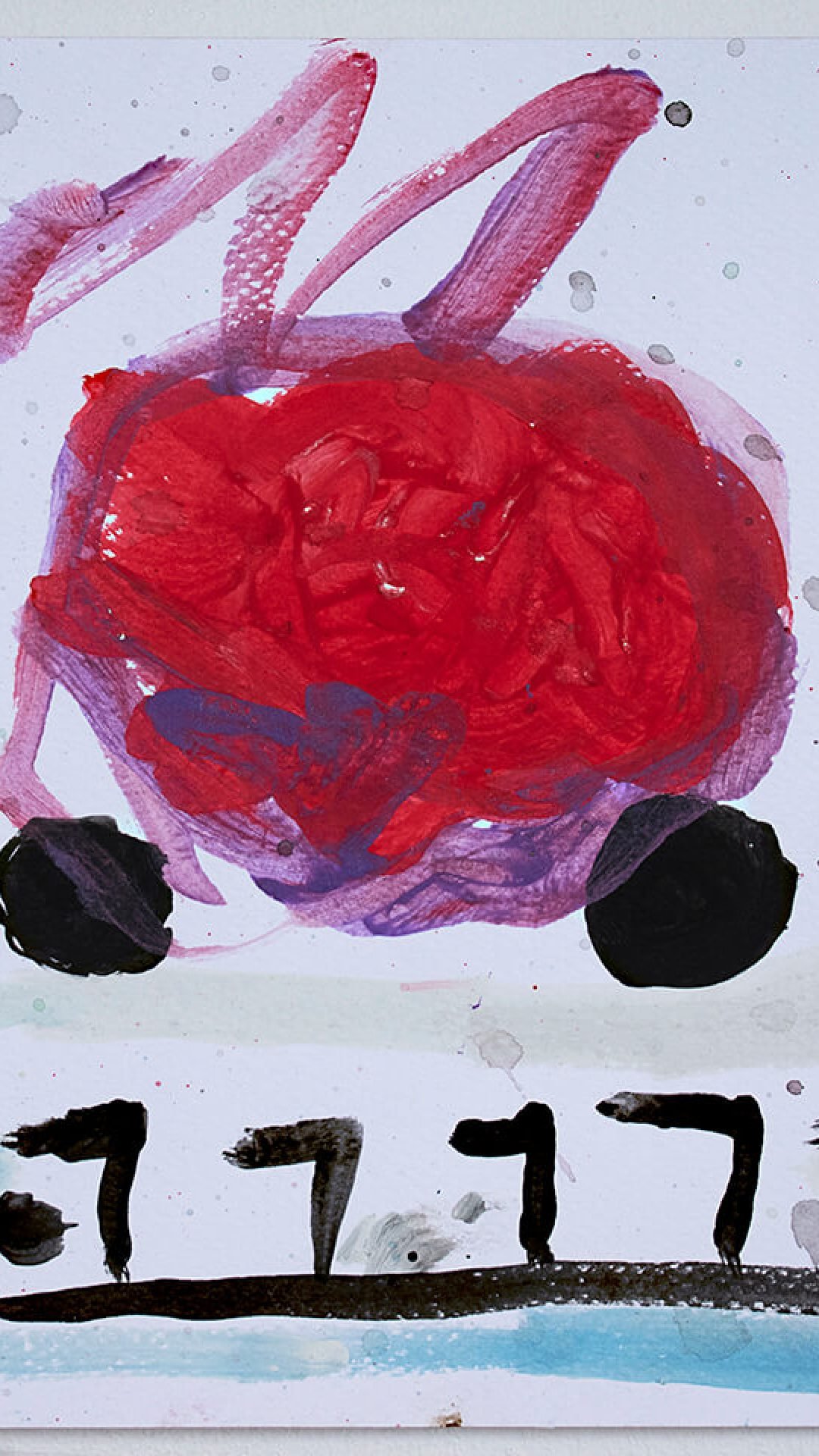

Yonilda se dedicó a la realización y venta de los enseres de su tradición ancestral heredada por su padre siendo muy hábil tejiendo con fibras de puuk y kuya para fabricar cestería. Pero al tiempo la inflación de la moneda diluyó su sueldo como enfermera y mermó sus ventas de cestas tomando la decisión de emprender en Colombia desde hace 2 años.

Viajó con sus hijos, su esposo y apartó un espacio en la comunidad yukpa de Nuevo Escobal donde se ha dedicado a vender sus artesanías. Según el Departamento Nacional de Estadística (Dane) en Colombia el 54,9 por ciento de las mujeres migrantes venezolanas están desempleadas, pero Yonilda con su cestería se mantiene activa y ocupada, entrando en el 44,8 por ciento de las mujeres venezolanas que tienen un negocio independiente, según la última Gran encuesta Integrada de Hogares de 2021.

El ímpetu de Yonilda – 3

“Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literatura”. (Artículo 11.1. Declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas).

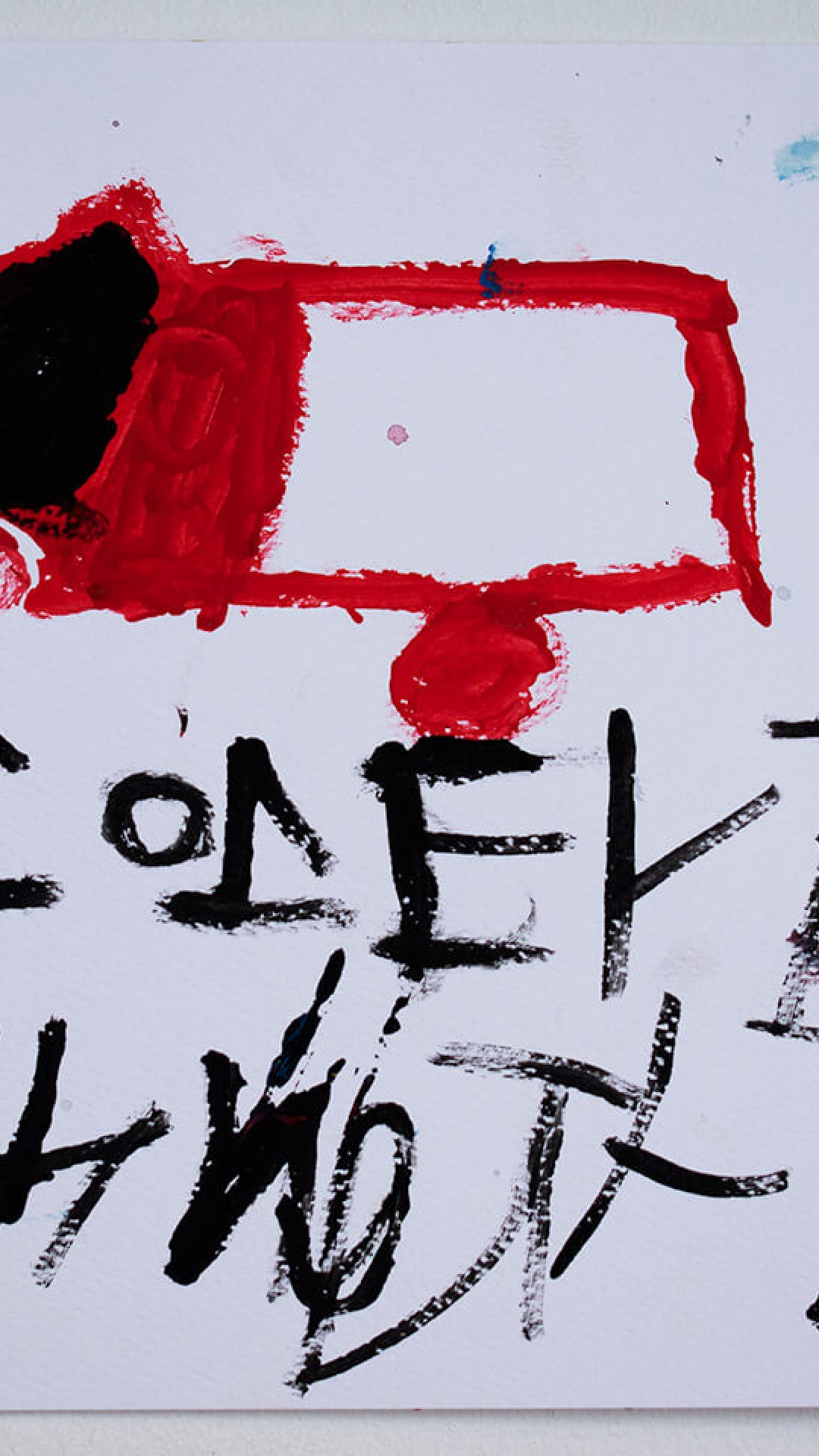

En Shirapta, en el municipio Machiques de Perijá, estado Zulia, comunidad origen de Esmerita Romero, en pleno corazón de la Sierra de Perijá, uno de sus hijos le contó que en Colombia podría conseguir mejorar su estado de salud por la facilidad de encontrar medicamentos a bajos costos. A los 55 años de edad, su salud es afectada por diversos males, por eso decidió buscar alivio en tierras colombianas. Nunca pensó que iba a emigrar, la tradición familiar y de los yukpas en general es estar juntos y morir en su tierra. “Yo no quería venir porque decía que no quería morir afuera. Si tú, mueres lejos, no eres nadie. Nosotros tenemos que morir en esta tierra”, dice Esmerita quien después de nueve años sin concebir tuvo su novena hija, Carmen Lucía, (Tolipa, su niña en lengua yukpa). Se formó en su vientre a pesar de los brebajes de hierbas que usó para no tener más hijos. Ya pasaron trece años, y Carmen se prepara para el “ritual de desarrollo” (Samayapa, paso de niña a mujer), coincidiendo con su estadía por problemas de salud en Cúcuta.

Esmérita explica que, a falta del rito, Carmen no podría ser una mujer indígena completa: “La niña sale, no sabe nada, no es nadie, no es una mujer indígena, una niña indígena que no está preparada, desconoce todo”. Llevar a cabo esta tradición no es simple capricho de ella. “Yo soy alguien en la vida. Soy mujer y defiendo a mi madre tierra”, dice con voz firme, por eso no extraña que sea una defensora de su cultura y también de los derechos de los yukpas, un pueblo que ha sido vulnerado desde los antepasados.

Las comunidades yukpas venezolanas tienen una lucha de décadas junto a otras tribus locales como los wayuu y los barí en el estado Zulia, por las tierras que han querido ser explotadas debido a la riqueza mineral del subsuelo de la sierra, donde abunda el carbón, además de tener yacimientos petroleros importantes. A pesar de ser una zona de protección natural decretada en 1978 por el Instituto Nacional de Parques, siempre ha estado bajo la lupa de grandes corporaciones y empresarios para la comercialización de minerales.

En 1992 una empresa quiso comprar extensas hectáreas de tierra que abarcaba parte del territorio Shirapta. Por eso Esmérita se involucró de lleno en su defensa. Esta situación llamó la atención de Marielba Barboza, abogada y defensora de los Derechos Humanos quien la invitó a formar parte del grupo que viaja a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, llevada a cabo en Viena, Austria, en junio de 1993. Allí se debatió la creación del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que entre sus objetivos tiene la protección especial de todos los pueblos indígenas de diferentes latitudes. Esmérita pudo representar a su comunidad, conocer la Torre Eiffel en Francia y pasear por Ginebra. Experiencia que le ha dado la oportunidad de liderar movimientos, y ser una voz escuchada, en defensa de la cultura yukpa en Venezuela. Creó un centro de educación para su comunidad, la escuela especial Ovaiyaque, en español, Espíritu de la Montaña “que, como sea, le da de comer a los niños; es el espíritu vivo, aunque los niños no lo vean”, relata en suave voz, buscando en su memoria las palabras, como diría ella, en criollo.

Fiel a sus tradiciones realizó la ceremonia. Relató los ritos, mitos y cultura de la etnia para que Carmen Lucía tenga conocimientos y afronte la vida. A través del rito, su Tolipa, se convierte en una mujer luchadora, valiente, llena de sabiduría.

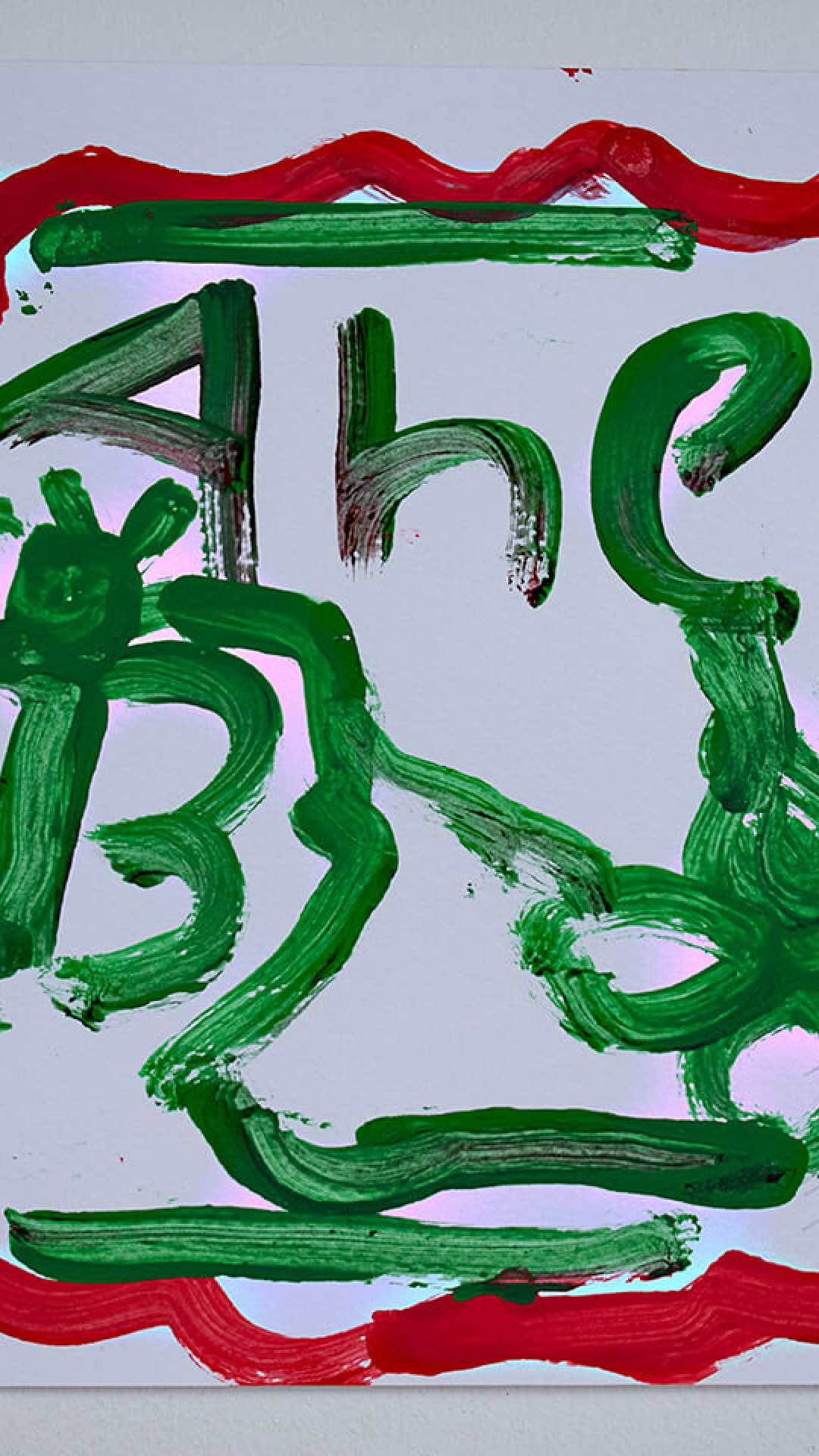

En la Sierra de Perijá, la niña, con los cabellos recién cortados vive en lo profundo de la montaña en una casita sobre los árboles durante el periodo de un ciclo lunar (un mes), sin dejarse ver por hombres. Si llegara a verla alguno, este caería en desgracia y podría morir. Esmérita llevó a cabo la tradición con los materiales del entorno. Fuera de su tierra, en Cúcuta, sin los recursos materiales y espirituales de origen, compró lana para realizar el vestido de la ceremonia en su etapa de aislamiento. Verduras escogidas, para una rigurosa dieta que mantendrá sano su estómago y reunió los implementos para tejer la cestería, esterillas y abanicos. Fabricó collares ensartando semillas coloridas y posteriormente mostró todos los enseres en la celebración con la comunidad mientras beben chicha de maíz fermentada, bailan y cantan, ya convertida en mujer.

“Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud”. (Artículo 24. 1. Declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas)

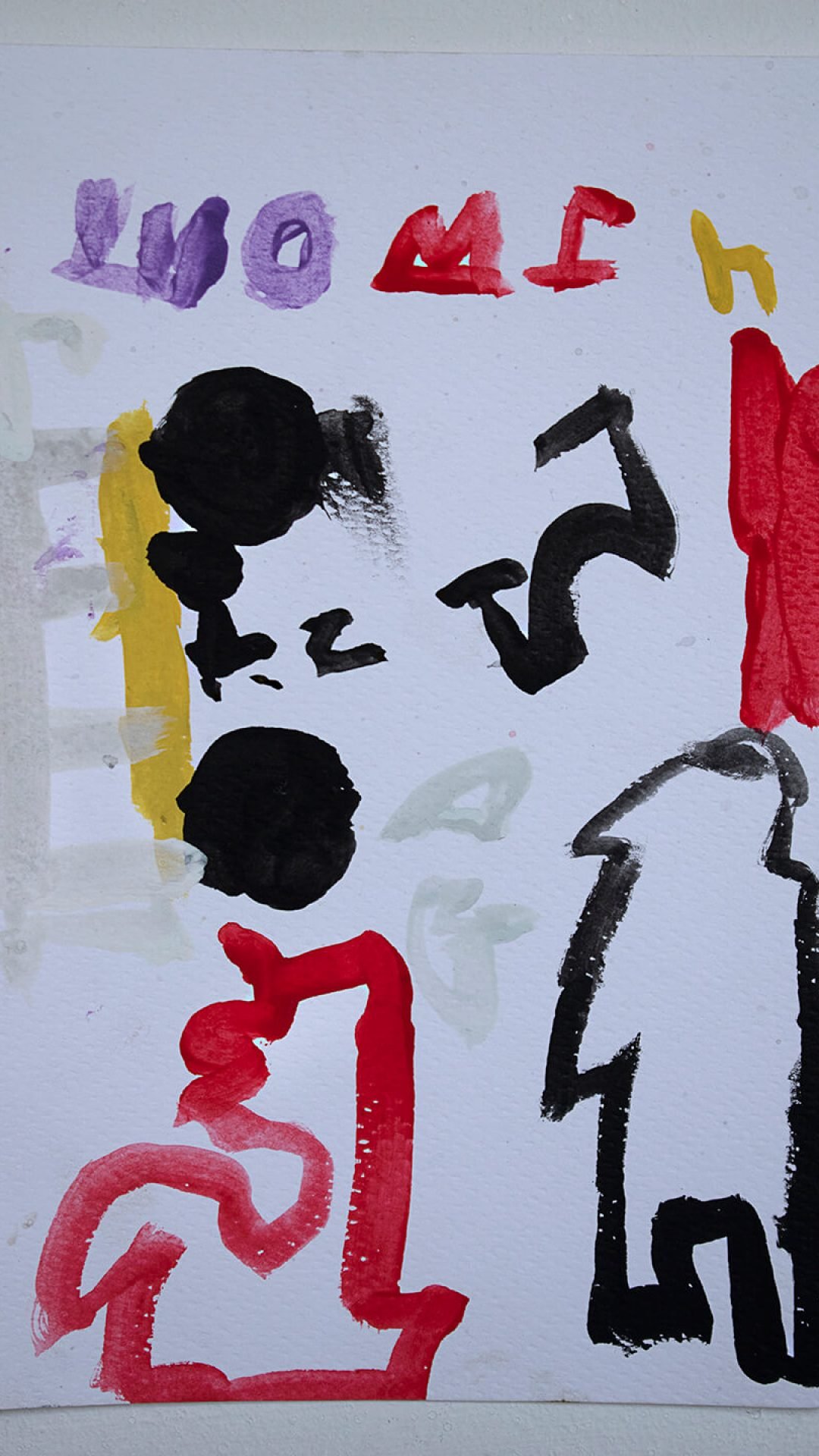

José Ángel era un ‘canario’, un cantante importante de la comunidad yukpa más antigua, fundada en 1913 el Centro Piloto Ayapaina en la parroquia Río Negro de Machiques estado Zulia, Venezuela. Su voz se apagó hace un año. Su cuerpo no pudo ser trasladado hasta su tierra natal, siendo enterrado entre lápidas de desconocidos en Cúcuta.

La idea era morir en la Sierra de Perijá, pero Fidelicia Romero no pudo cumplir el deseo de su padre. Hace tres años tuvo que vender sus ‘bestias’ para poder llevarlo hasta un hospital del Zulia. Allí le informan que tiene cálculos en la vesícula. Con muy poca posibilidad de conseguir los medicamentos por su elevado costo en dólares, el pronóstico del Canario era desalentador. Fidelicia bajó de la Sierra de Perijá y emprendió viaje a Colombia con sus hijos, esposo, suegro y papá. Por motivos similares, el 12 % de los migrantes venezolanos lo hacen por los elevados costos de servicios, según una encuesta del Proyecto Migración Venezuela realizada en 2019.

En su comunidad Ayapaina Fidelicia cumplía el rol de Cacique Mayor donde velaba por el bienestar de la comunidad y cumplía con la preservación de la naturaleza. Siguió dirigiendo por celular, impartiendo órdenes a su hermana encargada como su mano derecha mientras se abocaba a la salud de su padre estando en Cúcuta. Este año no logró asistir a la ceremonia de “tronear silla” y continuar su mandato como Cacique después de 5 años de liderazgo. La familia llegó al campamento de Cúcuta antes de la pandemia, en 2019. Transcurrieron siete meses entre trámites para la solicitud de salvoconductos y acciones de tutela para poder iniciar un tratamiento para José Ángel.

En Colombia, todo extranjero tiene derecho de ser atendido por emergencias, para casos especializados es necesario estar afiliado a una Empresa Promotora de Salud (EPS), las cuales entre los requisitos exigen un documento legal en el país como el Permiso Especial de Permanencia, salvoconducto o Cédula de extranjería. Así, el 61% de los venezolanos en Colombia para el 2020, según la Encuesta de Calidad de Vida e Integración de Migrantes Venezolanos, no tienen ningún tipo de afiliación en salud.

José Ángel, luego de una lucha burocrática, logró el salvoconducto y tutela, y pudo ser atendido. Tras varios exámenes en el pasar del tiempo se determinó que no era un cálculo en la vesícula sino un cáncer en la boca del estómago. La enfermedad estaba muy avanzada, así que recomendaron no operar.

A raíz de la pandemia por la Covid-19, “el servicio de salud que desde el 2020 garantiza mediante un código, con el que tienen la posibilidad de acercarse al Hospital Universitario Erasmo Meoz (Cúcuta) y recibir atención médica del régimen subsidiario el beneficio a las personas que no cuentan con documentación alguna, sin embargo, dentro del asentamiento existen casos de individuos que cuentan con Permiso Especial de Permanencia (PEP-RAMV) los cuales, por su condición regular, ya tenían la posibilidad de acceso a servicios de salud”, reseña el informe # 7 de Servicios de Jesuitas a Refugiados. Hoy día, se sigue implementando esta metodología.

Fidelicia pasa sus días añorando su regreso a Ayapaina. Bajo el arco armado con palos de madera y un sol campante recibe la pelota pateada con furia por sus contrincantes. El fútbol es una de sus distracciones, es uno de sus alivios mientras cuida ahora la salud de su esposo. Allí junto a otras mujeres batalla con el balón en la tierra compacta y sus pies descalzos. Entre risas y camaradería cubre la portería para que no pase ningún gol.

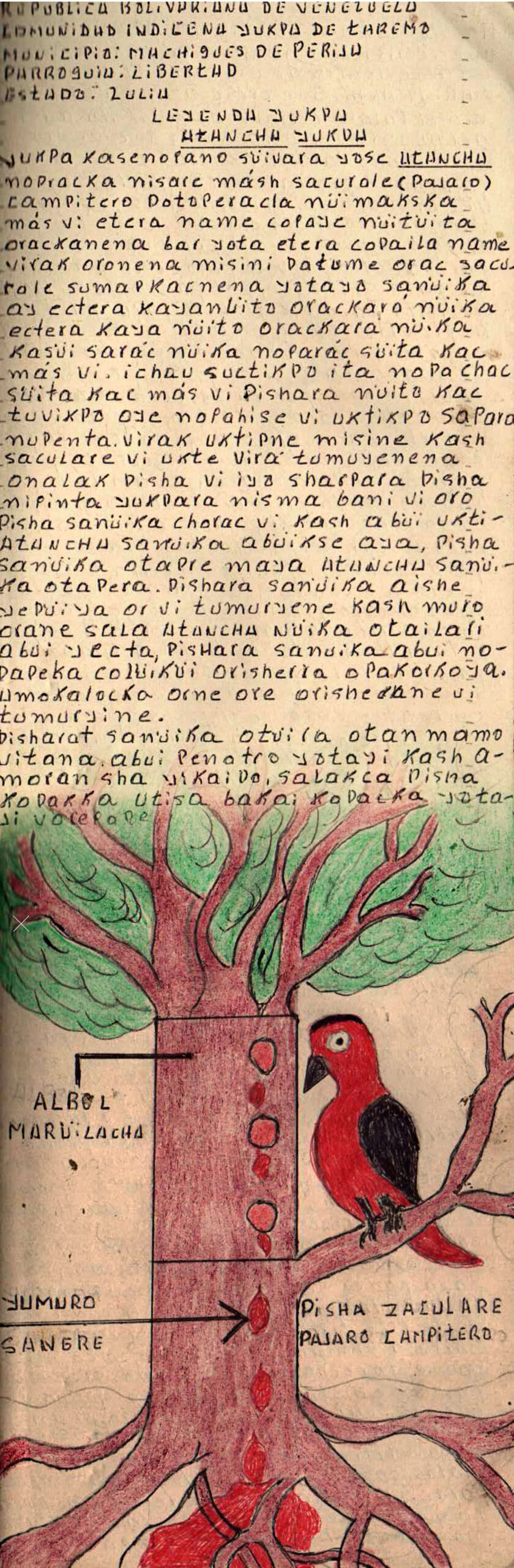

Los yukpas (o yu’pas como se denominan en Venezuela y ‘yukos’ en Colombia), son una etnia transnacional seminómada de las lenguas Caribe que habitan la Sierra de Perijá, una formación montañosa en el occidente venezolano.

Ángel Acuña Delgado indica en su libro: ‘En la frontera de la tradición y el cambio’ que los yukpas comenzaron su migración desde el año 8000 a.c., partiendo del Sur del río Amazonas, aunque existen variadas fechas estudiadas por investigadores. Luego, desde la década de 1530 reseña, que “al ser arrasadas las zonas próximas del lago de Maracaibo por Ambrosio Alfinger en su frenética búsqueda de oro, a partir de ahí, unos yukpas escaparían a la Sierra Nevada de Santa Marta y la mayoría se refugiarían en la Sierra de Perijá”.

Diferentes hechos históricos como: Los procesos de evangelización misionera, la colonización, poderes económicos sobre la región, conflictos interétnicos y con población blanca, los llevarían a asentarse en ambos lados de la frontera entre Venezuela y Colombia.

Hoy en día los yukpas están radicados en la sierra, pero la desencadenante crisis socioeconómica y política de Venezuela les ha causado muchos problemas y forman parte de la diáspora venezolana que ha migrado hacia Colombia y otros países. Han visto imposibilitado el desarrollo de su agricultura (siembra, cosecha, recolección y venta). Asimismo, son afectados por la falta de materia prima e insumos, debido al difícil acceso de la gasolina que impide el transporte hacía los centros de distribución y la movilidad a centros de salud. Además, la falta de apoyo institucional les ha ocasionado, entre otras cosas, inconvenientes en seguridad o el acceso a la educación.

A todo esto, se le añade que su hábitat se ha visto alterado por los daños ambientales en la serranía de Perijá, problemas de delimitación de tierras que les ha traído conflictos con terratenientes, y además la presencia de grupos armados en sus territorios, convertida en una amenaza. Todos estos males han contribuido al desplazamiento actual a Colombia por rutas inter y transfronterizas en la serranía de Perijá, que comparte 295 kilómetros de frontera con el estado Zulia en Venezuela. Los yukpas se han movilizado hacia los departamentos del Norte de Santander, Cesar y La Guajira en Colombia, buscando mejorar su calidad de vida en el acceso a la salud, alimentación y otros rubros.

Yu’pas. En la frontera de la tradición y el cambio de Ángel Acuna Delgado.

Migración irregular en la frontera colombo – venezolana. Darwin Clavijo Cáceres.

Enfoque diferencial para pueblos y comunidades indígenas víctimas. República de Colombia. Ministerio del Interior.

INFORME DEFENSORIAL. Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas transfronterizos y binacionales en la Frontera Colombo – Venezolana. Defensoría del pueblo Colombia.

EL MUNDO INDÍGENA 2018. GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS INDÍGENAS. IWGIA.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Naciones Unidas.

Informe #7 de Servicio Jesuita a Refugiados (JRS)

DANE

Lusbi Portillo, antropólogo, ecologista, docente, defensor de los derechos indígenas (especialmente, de los pueblos yukpa y barí) y coordinador de la Asociación Homo Et Natura en el estado Zulia, Venezuela.

Cindy Catoni: (Fotógrafa/Ilustradora) Dirección y producción general de proyecto.

Carmen Rangel. (Coordinadora de Yukpawayjucum). Apoyo en Coordinación del proyecto.

Rafael Sulbarán. (Periodista independiente). Recolección y edición de audios, textos y crónicas.

A la comunidad Yukpa venezolana asentada en el Barrio El Nuevo Escobal, Cúcuta, Colombia.